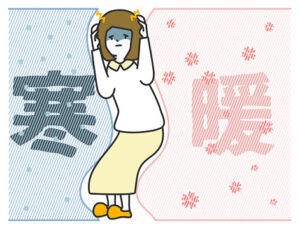

ようやく日中は春らしく暖かくなってきましたが、朝晩はまだ冷え込む日もあり、1日の寒暖差が大きい日が続いています。

このように寒暖差が激しいと何度も身体を温めたり冷やしたりして体温調節を行うために、多くのエネルギーを使うことになります。

このエネルギーのことを漢方では「気」といいます。

今日は、この「気」について詳しく見ていきたいと思います。

それほどまでに「気」を重要視しています。

「気」の働きは、主に5つあります。

血と水を全身に巡らす働き。

血と水は、自分では動けないので、気が血と水を推して動かしてあげます。

気の推動作用が弱まると、血が身体に回らず発育不良や栄養不良になったり、老化が進んだりします。

また、水が滞ると、めまいや吐き気が起こったり、痰がたまりやすくなったりします。

身体を温め、体温を維持する働き。

気をは体を温める働きがあり、血と水は温まると流れて、冷えると固まる性質があります。

気の温煦作用が弱まると、血や水の巡りが悪くなり、体温が下がってしまいます。

冷え性は、気の温煦作用の働きが弱いことが原因の一つに考えられます。

体表を保護し、ウイルスなど外邪の侵入を防ぐ働き。

毛穴の開閉や汗の排出を調節して、外からの邪気を防ぎます。

気の防衛作用が弱まると、抵抗力が低下して、風邪やインフルエンザ、花粉症などにかかりやすくなります。

血や水が外に漏れ出さないようにする働き。

血液が血管から漏れ出さないようにしたり、汗や尿、唾液などの体液の分泌を調節し、漏れ出さないようにします。

気の固摂作用が弱まると、血の場合は不正出血や皮下出血、月経過多などが起こり、水の場合は、尿漏れや下痢、早漏、よだれが出るなどが起こります。

気の運動によって、物質が変化する働き。

飲食物が栄養素に変化したり、消化吸収された後に尿や汗、便などに変化して代謝されていくようにします。

気の気化作用が弱まると、消化不良や下痢、便秘が起こりやすくなります。

以上、5つの気の働きを見てきました。

最初に書きましたが、寒暖の差が激しい日が続くと、何度も身体を温めたり冷やしたりして体温調節を行うために、多くの気(エネルギー)を使うことになります。

元々、気が十分にある方は寒暖差にも対応できるのですが、気が不足している「気虚」の方ですと、寒暖差で多くの気(エネルギー)を消耗してしまい、疲労倦怠感、肩こり、頭痛、食欲不振、不眠など何かと体調不良になりやすいです。

そのような方には『補中益気湯』や『香砂六君子湯』や『玉屏風散』など、その方に合った気を補う漢方をおすすめしています。

漢方で気を補いながら、ウォーキングなどで体力をつけていったり、食べ物でも気を補うものを取り入れていくと、少しずつ寒暖差に対応できる体になっていきますよ。

◇こちらの記事もおすすめです◇

春になって、まぶたがピクピクするのは?

このように寒暖差が激しいと何度も身体を温めたり冷やしたりして体温調節を行うために、多くのエネルギーを使うことになります。

このエネルギーのことを漢方では「気」といいます。

今日は、この「気」について詳しく見ていきたいと思います。

「気」とは?

漢方の世界では、「生命は気により生じ、気により維持されている」と考えられています。それほどまでに「気」を重要視しています。

「気」の働きは、主に5つあります。

1、推動(すいどう)作用

血と水を全身に巡らす働き。

血と水は、自分では動けないので、気が血と水を推して動かしてあげます。

気の推動作用が弱まると、血が身体に回らず発育不良や栄養不良になったり、老化が進んだりします。

また、水が滞ると、めまいや吐き気が起こったり、痰がたまりやすくなったりします。

2、温煦(おんく)作用

身体を温め、体温を維持する働き。

気をは体を温める働きがあり、血と水は温まると流れて、冷えると固まる性質があります。

気の温煦作用が弱まると、血や水の巡りが悪くなり、体温が下がってしまいます。

冷え性は、気の温煦作用の働きが弱いことが原因の一つに考えられます。

3、防衛(ぼうえい)作用

体表を保護し、ウイルスなど外邪の侵入を防ぐ働き。

毛穴の開閉や汗の排出を調節して、外からの邪気を防ぎます。

気の防衛作用が弱まると、抵抗力が低下して、風邪やインフルエンザ、花粉症などにかかりやすくなります。

4、固摂(こせつ)作用

血や水が外に漏れ出さないようにする働き。

血液が血管から漏れ出さないようにしたり、汗や尿、唾液などの体液の分泌を調節し、漏れ出さないようにします。

気の固摂作用が弱まると、血の場合は不正出血や皮下出血、月経過多などが起こり、水の場合は、尿漏れや下痢、早漏、よだれが出るなどが起こります。

5、気化(きか)作用

気の運動によって、物質が変化する働き。

飲食物が栄養素に変化したり、消化吸収された後に尿や汗、便などに変化して代謝されていくようにします。

気の気化作用が弱まると、消化不良や下痢、便秘が起こりやすくなります。

以上、5つの気の働きを見てきました。

最初に書きましたが、寒暖の差が激しい日が続くと、何度も身体を温めたり冷やしたりして体温調節を行うために、多くの気(エネルギー)を使うことになります。

元々、気が十分にある方は寒暖差にも対応できるのですが、気が不足している「気虚」の方ですと、寒暖差で多くの気(エネルギー)を消耗してしまい、疲労倦怠感、肩こり、頭痛、食欲不振、不眠など何かと体調不良になりやすいです。

そのような方には『補中益気湯』や『香砂六君子湯』や『玉屏風散』など、その方に合った気を補う漢方をおすすめしています。

漢方で気を補いながら、ウォーキングなどで体力をつけていったり、食べ物でも気を補うものを取り入れていくと、少しずつ寒暖差に対応できる体になっていきますよ。

◇こちらの記事もおすすめです◇

春になって、まぶたがピクピクするのは?