10月に入っても日中の横浜はまだ半袖で大丈夫な暑さが続いていますが、朝晩は秋らしく涼しくなってきました。寒暖差の大きな季節ですので、どうぞ皆さまお身体にお気を付けてお過ごしください。

今日は「セルフケアで『秋バテ』を予防しよう」について書いていきたいと思います。

・やる気が出ない、気分が沈む

・食欲がない、胃腸の不調

・頭痛、肩こり、関節痛

・よく眠れない、寝付けない

漢方では、夏バテと同様、「脾(胃腸)」の働きが悪くて「気=体のエネルギー」をうまく作られない方が秋バテになりやすいと考えられています。

どなたでも季節の変わり目は不調になりやすいのですが、暑さ寒さに敏感に反応するHSP(Highly Sensitive Person)の方は、自律神経が乱れやすく秋バテにもなりやすいと言えます。気を補う生活で夏の疲れをリセットしましょう。

秋に採れた旬の食材には、大地のエネルギーがたっぷり含まれています。例えば、さつまいもやじゃがいもなどのいも類、しいたけやしめじなどのきのこ類、にんじんやれんこんなどの根菜類、新米や雑穀などです。普段から疲れやすい方には、香りやうまみも豊富で気を補ってくれる秋の食材は特におすすめです。

残暑がまだ厳しい日中に運動は控えた方がよいですが、早朝や太陽が沈みかけた夕方は涼しくなり運動をしやすい季節になってきます。適度な運動は自律神経のバランスを整え、秋バテを解消してくれますので、家の周りをお散歩するぐらいのイメージでまずはウォーキングから始めてみましょう。

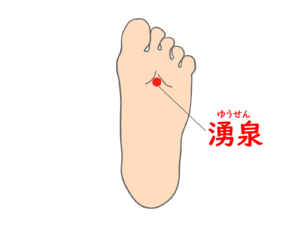

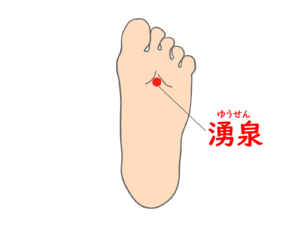

その名のとおりエネルギーが泉のように湧くと言われるツボ「湧泉」。夏にため込んだ疲れを回復するのに最適のツボで、足の冷えや不眠にも効果があります。足裏でいちばん気持ちの良いところにありますので、親指を使って優しくもむように押しましょう。

「湧泉(ゆうせん)」:足の指を曲げたときに足の裏で一番くぼむところ

◇こちらの記事もおすすめです◇

秋は体を乾燥させる『燥邪』に注意

今日は「セルフケアで『秋バテ』を予防しよう」について書いていきたいと思います。

セルフケアで『秋バテ』を予防しよう

夏の暑さもやわらぎ、ようやく涼しくなって秋を感じるようになってきたのに何だか体調がすぐれない……それは「秋バテ」かもしれません。体のだるさ、食欲不振や不眠など、夏バテの症状と大きな違いはありませんが、秋バテは夏が終わり秋口にも症状が残っているのが特徴です。冷房や冷たい飲食物により自律神経が乱れているところに、朝晩と日中の寒暖差や長雨などの低気圧の影響が加わることが原因と考えられています。秋バテの主な症状

・疲れが取れない、体がだるい・やる気が出ない、気分が沈む

・食欲がない、胃腸の不調

・頭痛、肩こり、関節痛

・よく眠れない、寝付けない

漢方では、夏バテと同様、「脾(胃腸)」の働きが悪くて「気=体のエネルギー」をうまく作られない方が秋バテになりやすいと考えられています。

どなたでも季節の変わり目は不調になりやすいのですが、暑さ寒さに敏感に反応するHSP(Highly Sensitive Person)の方は、自律神経が乱れやすく秋バテにもなりやすいと言えます。気を補う生活で夏の疲れをリセットしましょう。

『秋バテ』のセルフケア

①秋が旬の食べ物から気を補おう

秋に採れた旬の食材には、大地のエネルギーがたっぷり含まれています。例えば、さつまいもやじゃがいもなどのいも類、しいたけやしめじなどのきのこ類、にんじんやれんこんなどの根菜類、新米や雑穀などです。普段から疲れやすい方には、香りやうまみも豊富で気を補ってくれる秋の食材は特におすすめです。

②朝夕の過ごしやすい時間にお散歩を

残暑がまだ厳しい日中に運動は控えた方がよいですが、早朝や太陽が沈みかけた夕方は涼しくなり運動をしやすい季節になってきます。適度な運動は自律神経のバランスを整え、秋バテを解消してくれますので、家の周りをお散歩するぐらいのイメージでまずはウォーキングから始めてみましょう。

③慢性的な疲れに良いツボ「湧泉」

その名のとおりエネルギーが泉のように湧くと言われるツボ「湧泉」。夏にため込んだ疲れを回復するのに最適のツボで、足の冷えや不眠にも効果があります。足裏でいちばん気持ちの良いところにありますので、親指を使って優しくもむように押しましょう。

「湧泉(ゆうせん)」:足の指を曲げたときに足の裏で一番くぼむところ

◇こちらの記事もおすすめです◇

秋は体を乾燥させる『燥邪』に注意